卵を料理に使おうと思ったら、賞味期限が切れており、泣く泣く捨ててしまったという経験ありませんか?

もしかしたらその卵、まだ食べられたかもしれません。

もし食べられたのが事実なら、過去の自分に教えてあげたいですよね。

今回は賞味期限と消費期限の違いといった素朴な疑問から、本当に賞味期限を過ぎても食べられるのか?どうしたら卵の新鮮さを維持したまま保存できるのか?などちょっとしたお役立ち情報を交えながら解説していきます。

卵の賞味期限とは

卵の賞味期限は、ほかの食品の賞味期限と考え方が違います。どこが違うのか一般的な賞味期限のことを知ったうえで、卵の賞味期限を見ていきましょう。

そもそも一般的な消費期限と賞味期限の違いって何?

消費期限と賞味期限、名前が似ていて分かりにくい・・・そもそもどちらがパックに書いてあるか意識したことないという方も多いと思います。実は名前が似ていても、全然違う期限です。どこが違うのか、詳しく見ていきましょう。

消費期限は、未開封でパックに書かれた保存方法を守って保存していた場合に、表示されている年月日まで「安全に食べられる期限」のことをいいます。

お弁当や惣菜、お魚、お肉、低温殺菌牛乳など、傷みやすい食品に表示されています。

賞味期限は、未開封でパックに書かれた保存方法を守って保存していた場合に、表示されている年月日まで「質が変わらずにおいしく食べられる期限」のことをいいます。

卵、即席めん、缶詰、スナック菓子、ペットボトル飲料、超高温殺菌した牛乳など消費期限に比べ、痛みにくい食品に表示されています。

要約すると、消費期限は期限を過ぎると食べられない商品に、賞味期限は期限を過ぎても質は落ちるが食べられる商品に記載されているとのこと。ただしこの表示は未開封のものに限ります。

一度開封してしまった食品は、未開封の商品と比べて期限が短くなります。記載されている期限に関係なく早めに食べきるようにしましょう。いつ開封したのか分からなくならないように、料理で使い切れず余らせてしまった商品には開封日を書く習慣をつけるといいかもしれません。

今回は卵の賞味期限について解説していきます。

卵の賞味期限は生食できる期限

卵の賞味期限は、「安心して生食できる期限」を表したものです。

言い換えると、卵の賞味期限は、ほかの食品の賞味期限と違い、サルモネラ菌が増えない期間を基準に賞味期限が定められているのが最大の特徴となります。

卵がサルモネラ菌に汚染されている可能性は0.003%と低く、オスの三毛猫が生まれる確率と同じくらい低いです。万一汚染されていた場合でも、一定期間は白身に含まれる殺菌酵素の働きによりサルモネラ菌が増えることはありません。

しかし、時間とともに卵の鮮度が落ちると、殺菌酵素の働きが低下し、サルモネラ菌が増えやすくなります。

もし卵にひびが入ってしまった場合は、中身が空気に触れた瞬間からサルモネラ菌が増えやすくなるため、その日のうちに食べ切りましょう。

出典:日本卵業協会

http://www.nichirankyo.or.jp/ansin/amsin01.htm

サルモネラ菌は、急性の発熱、腹痛、下痢、はきけの原因となる菌で、サルモネラ感染症を引き起こします。サルモネラ菌を体内に取り込んでから6~72時間の間で発症し、急性の発熱、腹痛、下痢、はきけのような症状が2~7日間続くとのこと。

サルモネラ感染症の症状は、比較的軽度で、ほとんどの患者は治療をしなくても回復します。しかし、まれに脱水症状が重度(特に子どもや高齢者)となり、命の危機に陥ることがあります。

出典:厚生労働省検疫所FORTH

https://x.gd/dIia0

賞味期限が過ぎても食べられるのか

賞味期限が過ぎても、保存方法が適切であれば一定期間生食することは可能です。しかし、卵は温度変化に弱いため、季節や温度に応じて期間が変動します。冷蔵庫の開け閉めだけでも温度変化が起こり、卵が傷んでしまうため、期間内であっても賞味期限を過ぎたら加熱して食べましょう。

ここでは、生食できる期間と正しい加熱方法をご紹介します。加えて、古い卵と新しい卵を見極める方法もご紹介します。

卵と季節・温度の関係性

生食できる期間は、卵の保存温度によって変わります。

サルモネラ菌の活動は20~40℃前後で活性化するので、気温の高い夏は増えやすく、生食できる期限も短くなります。

具体的にどれくらいの日数食べられるのか気になりますよね。

日本卵業協会の「たまごの保存温度と日数」を参考にすると、生食できる期限は次のようになります。

27.5℃と仮定した場合の夏期(7~9月)は16日以内

22.5℃と仮定した場合の春秋期(4~6月、10~11月)は25日以内

10℃と仮定した場合の冬季(12~3月)は57日以内

出典:日本卵業協会

http://www.nichirankyo.or.jp/ansin/amsin02.htm

■東京における5年間(平成9年~13年)の各月の平均気温(℃)

| 月 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

| 平均気温(℃) | 8.9 | 6.2 | 6.7 | 10.0 | 15.3 | 19.8 | 22.5 | 26.8 | 27.5 | 24.5 | 19.2 | 13.8 |

出典:日本卵業協会

http://www.nichirankyo.or.jp/ansin/amsin02.htm

たまごの保存温度と生食できる日数(理論値)

| 保存温度(℃) | 日数 | 保存温度(℃) | 日数 |

| 10 | 57 | 20 | 30 |

| 11 | 55 | 21 | 27 |

| 12 | 51 | 22 | 26 |

| 13 | 49 | 23 | 25 |

| 14 | 45 | 24 | 22 |

| 15 | 43 | 25 | 21 |

| 16 | 40 | 26 | 19 |

| 17 | 38 | 27 | 17 |

| 18 | 35 | 28 | 16 |

| 19 | 33 | 29 | 15 |

出典:日本卵業協会

http://www.nichirankyo.or.jp/ansin/amsin01.htm

「あれ?買った卵よりも賞味期限が長い・・・」と思った方もいるのではないでしょうか。

実はパックに表示されている賞味期限は、安全を考慮して、理論的に生食しても問題ない期限より短く設定されています。

常温保存の場合でも、10度以下で温度管理を徹底できれば、サルモネラ菌の増殖を防げるため、理論的には産卵から57日間生で食べられます。ただ、産卵から食卓までの温度管理の徹底は難しく、サルモネラ菌が増殖する可能性があるため、安全に食べられる保障はありません。

とはいえ、ほとんどの人は卵を買ったら冷蔵庫に入れますよね。

冷蔵庫に入れて10°C以下に保存すると、最長で57日間生食できる可能性があるだけでなく、冷やすことでサルモネラ菌の増殖を防ぐ効果もあるので、購入するときは賞味期限が最低でも7日以上あるものを選び、常温ではなく冷蔵庫で保存するようにしましょう。

出典:東邦微生物病研究所

https://www.toholab.co.jp/info/archive/2321/

出典:ATOMICA原子力百科事典

https://x.gd/alsho

賞味期限が過ぎた後の正しい加熱方法

卵は、賞味期限が過ぎても加熱すれば食べられます。

仮にサルモネラ菌がついていた場合でも、中心温度75℃以上で1分以上加熱すると菌を死滅させられます。火の通りが甘い半熟卵や温泉卵は、賞味期限が過ぎたら作らないようにしましょう。卵料理を作る場合は、黄身が固まるまできちんと加熱してください。

古い卵と鮮度の良い卵を見分けるには?

古い卵かどうか確認するには、割らずに確認する方法と割って確認する方法の2種類あります。

割って確認するほうが確実ですが、調理法によっては卵を割りたくない場合もありますよね。

最初は割らずに確認して、どうしても食べれるかわからない卵は割って確認しましょう。併用して利用すると、より安全に食べられます。

割らずに確認する方法

①水に沈めて確認しよう

鮮度の良い卵は沈んで、鮮度の悪い卵は浮かびます。

完全に水面に浮かんだ卵は、黄身や白身に含まれるガスが抜けて軽くなるため鮮度が悪いといわれています。完全に浮かんでしまった場合は、もったいないですが廃棄したほうががいいでしょう。

②光で透かせて確認しよう

鮮度の良い卵は、卵を光に透かした場合うっすらと見える黄身が中央にあり、回転させても動きにくい卵です。

対照的に鮮度の悪い卵は、うっすらと見えていた黄身が見えません。この場合、かなり古くなっており、食べられない可能性が高くなります。ただし、この方法は光の強さの影響を受けるため、安全のために①と併用して確認しましょう。

割ってから確認する方法

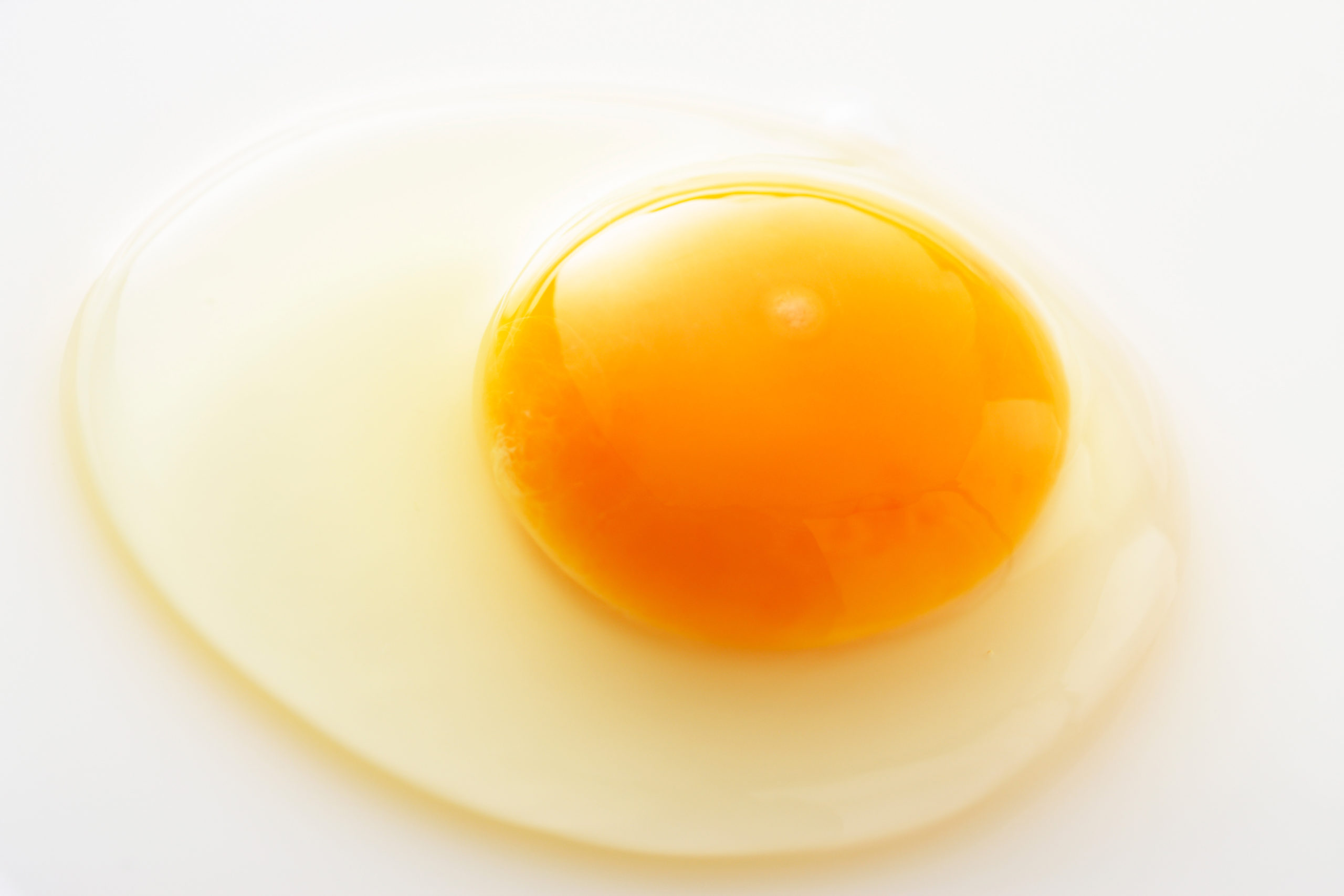

①黄身と白身が盛り上がっているかを確認しよう

鮮度の良い卵は、黄身も白身もハリがあり、こんもりと盛り上がっています。

反対に鮮度の悪い卵は、割ったときに黄身が平たくなっており、白身が横に大きく広がります。目玉焼きをイメージしてもらうと分かりやすいでしょうか。時間がたつほどこのハリと盛り上がりはなくなっていきますので、卵を買った際に確認してみてください。

②黄身と白身が分かれているか確認しよう

鮮度の良い卵は、黄身と白身がきちんと分かれています。

鮮度の悪い卵は、割った瞬間に黄身がくずれてしまったり、白身と混ざっていたりします。このような状態の場合、かなり劣化が進行しているため、廃棄したほうが安全でしょう。

③白身が白くにごっているか確認しよう

白身は、透明な方が見た目がきれいで新鮮な気がするかもしれませんが、実は白くにごっている方が新鮮です。

白くにごっている理由は、鮮度の良い卵の白身に炭酸ガスが多く含まれているからで、日が経つと次第に殻の表面にある気孔と呼ばれる小さな穴から炭酸ガスが抜け、透明な白身になります。もちろん炭酸ガスが入っているからといって食べれないわけではありません。鮮度の良い卵の証拠なので、問題なく食べられますよ。

とはいえ、白身が透明になってもすぐに食べられなくなるわけではないので、ほかの方法と合わせて食べられるか食べられないのか見極めましょう。

④いやな臭いがないか確認しよう

卵が腐ると、硫黄やアンモニアのようなにおいがします。

温泉のようなにおいをイメージするとわかりやすいでしょうか。その場合は割って確認してください。黄身・白身がともに黒く変色していたら食べられません。もし、黒く変色していなくても少しでも違和感を感じたら食べないようにしましょう。食べてしまうと、食中毒になる可能性があります。

卵の食中毒について

「卵は食中毒になるイメージがあるから食べにくい」という方もいるかもしれません。

実際どれくらい卵で食中毒が起きているのでしょうか。食中毒を予防する方法と併せて紹介していきます。

卵の食中毒は年間何件起きているのか

厚生労働省が発表している令和2年食中毒発生状況を見ると、卵類およびその加工品の事件数は2件で、全体の食中毒の件数から見ると0.7%でした。その件数は、平成22年度から徐々に減少傾向にあり、平成29年からは横ばいになっています。

「え、そんなに少ないの?」と思われたかもしれません。

少ない理由は日本卵業協会の回答によると次の要因が考えられます。

・農林水産省の鶏卵のサルモネラ総合対策指針により農場段階の衛生対策の徹底

・厚生労働省の鶏卵選別包装施設の衛生管理要領によりGPセンター(筆者注)の衛生管理の徹底

・サルモネラの鶏腸管への定着を軽減するサルモネラ不活化ワクチンの普及

・生食賞味期限表示により賞味期限表示後加熱調理の必要性周知

・家庭内での正しい衛生管理の普及

Yahoo!Japanニュース

食卓に届くまでに、いくつものサルモネラ食中毒対策がなされているとわかりますね。

この中で私たちにできるのは、一番最後に書かれている家庭内での正しい衛生管理の方法を学ぶことです。

食中毒から身を守るために、どうしたらいいのかを学んでいきましょう。

出典:厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/content/11121000/000756178.pdf

食中毒を予防する3つの方法とポイント6選

実は食中毒予防法の多くは学校で教わった内容です。食中毒の予防で大事なこと3つと、購入してから食べ終わるまでのポイントをまとめましたので一緒に見ていきましょう。

| サルモネラ食中毒予防の3原則 | ||

|---|---|---|

| 菌をつけない | 菌を増やさない | 菌をやっつける |

菌をつけない

生卵を触った後は、手にサルモネラ菌がつく可能性があります。石鹸で手を洗って、ほかの食材に菌をつけないようにしましょう。

菌を増やさない

卵は冷蔵庫で保存し、賞味期限内に使い切りましょう。

特にやってしまいがちなのが、卵を割ってそのまま放置してしまうことです。割ってそのまま放置すると、冷蔵庫に入れて冷やしたとしても空気に触れてしまうためサルモネラ菌が繁殖してしまいます。

卵焼きの卵液のようにかき混ぜた状態で保存すると、割ってそのまま放置するよりもサルモネラ菌が増えます。

黄身にはサルモネラ菌が繁殖するために理想的な栄養素がつまっているので、黄身が崩れて白身と混じってしまうと、その栄養をもとにサルモネラ菌が繁殖してしまうため、注意が必要です。

割るのは調理する直前にしましょう。

菌をやっつける

食品をしっかり加熱して、サルモネラ菌をやっつけましょう。中心温度が75℃以上で1分以上加熱し、卵の黄身が完全に固まるまでが目安です。

ポイント1:卵の購入のとき

・賞味期限を確認して、購入する。

・卵にひびが入っていないかをレジで購入する前に確認する。

・ほかの商品に押しつぶされてひびが入ってしまう可能性があるため、購入する場合はカゴの上に置くのがオススメ。

ポイント2:家庭での保存のとき

・卵を家に持ち帰ったら、すぐに冷蔵庫に入れる。

・冷蔵庫は10℃以下、冷凍庫は-15℃以下を目安に設定する。

・冷蔵庫や冷凍庫に食材を入れるときは7割くらいが目安。詰め込み過ぎると食材が冷えにくくなるので注意。

ポイント3:下準備のとき

・台所で使うタオルやふきんは清潔なものを使う。

・こまめに手を洗う。

・卵の殻は料理に入らないように注意。

ポイント4:調理のとき

・加熱を十分に行うことで、サルモネラ菌がいたとしても殺菌できるので、よく火を通す。

・調理を途中で中断する場合は冷蔵庫に入れる。再び調理をするときは、見た目で判断せず、再度十分に加熱すると安全。

・電子レンジでゆで卵を作る場合は、ゆで卵メーカーを使う。固ゆで卵のゆで時間は500〜600wで10〜11分。

ポイント5:食事のとき

・食事の前には手を洗う。

・清潔な調理器具を使い、清潔な食器に盛り付ける。

・生卵や卵料理は、室温で長く放置せず、早く食べる。

ポイント6:残った食品

・残った卵料理は清潔な保存容器、皿を使って保存。

・残った料理を温めなおすときは中心まで火が通るように加熱する。

・ちょっとでも怪しいと思ったら、食べずに廃棄する。

出典:厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/syokuchu/01_00008.html

卵の正しい保存方法とは?

冷蔵庫で保存したほうが、生食できる期間が伸びますが、実際どのように冷蔵庫で保存すればいいのでしょうか。重要なポイントをまとめましたので一緒に見ていきましょう。

保存前に卵は洗わないようにしよう

卵を保存する場合、洗わないようにしましょう。

卵を洗うと、気孔(殻にある7000~17000個程度の小さな穴)から水と一緒にサルモネラ菌が入ってしまいます。

卵は通常、流通過程でパックに詰められる前に洗浄・殺菌処理が施されています。もし目に付く汚れを落としたい場合は、調理直前に洗いましょう。

パックのままで保存しよう

卵は、スーパー等で買ってきたパックのまま冷蔵庫で保存しましょう。

卵は洗浄・殺菌処理後に出荷されていますが、万一微量でもサルモネラ菌がついていた場合、卵をパックから取り出して保存すると冷蔵庫内にサルモネラ菌を広げてしまう可能性があります。

パックのふたが邪魔で卵が取り出しづらいと思いますが、外さないようにしましょう。気孔と呼ばれる小さな穴から周囲の臭いを吸い込んでしまうため、おいしく食べるためにもパックのふたをつけたまま保存するのがオススメです。

ドアポケットではなく冷蔵庫の奥に置こう

卵は、冷蔵庫の奥の棚で保存したほうが鮮度を保ちやすくなります。

ドアポケットは、ドアを開け閉めするたびに外気が入り込むため、温度が均一に保てなくなるだけでなく、卵に振動が伝わりやすく、劣化につながります。そのため、これらが少ない冷蔵庫の奥が鮮度を保ちやすい場所といえます。

その際、冷気の吹き出し口近くに卵を置くと、凍結してひび割れしてしまう恐れがあるので注意してください。

とがったほうを下向きに置こう

とがった方を下向きにして保存する理由は2つあります。

・丸い方よりも、とがった方の殻の強度があるため

・丸い方には気室(ゆで卵のへこんでいる部分)があり、気室を下にすると黄身と気室内の空気が触れ易くなって細菌が入り込む可能性が高くなるため

卵は冷凍でも保存できる

卵は、冷凍すると約1ヵ月保存できます。

スーパーで買った卵の賞味期限は2週間程度なので、およそ倍の期間生で食べられます。保存するときは、冷凍時に卵が膨らんで殻にひびが入りやすくなるため、1個ずつラップで包んでから、フリーザーバッグ(冷凍用保存袋)に入れるようにしましょう。

冷凍すると黄身の水分が抜けて、通常時よりももっちりとした触感になるため、普段と違った卵かけご飯が食べたいという方も試してみてはいかがでしょうか。

もし冷凍中にひびが入ってしまった場合は、生ではなく加熱して食べましょう。

卵料理の保存期限と保存方法

卵料理を作り置きしたいもののどの程度保存できるか、特に毎日お弁当を作る方は知りたいですよね。お弁当によく入っている卵焼き・ゆで卵・煮卵の保存期限を比較しましたので、下の表をご覧ください。

冷蔵庫(10℃以下)で保存した卵料理

| 卵焼き | 殻むきゆで卵(固ゆで) | 殻付きゆで卵(固ゆで) | 煮卵 | |

| 保存期限 | 2~3日 | 半日~1日 | 2日~3日 | 4~5日 |

出典:ふるさと納税DISCOVERY

https://furunavi.jp/discovery/knowledge_food/202201-egg2/

出典:iwaki

https://igc.co.jp/shop/pg/1110/

卵焼きと煮卵は、お弁当の作り置きに最適だとわかります。

実は保存しやすい以外にも、調理方法によって吸収しやすい栄養素が違います。詳しく見ていきましょう。

煮卵

煮卵は、白身と黄身を混ぜずに加熱・摂取できるので髪の健康状態を保つビオチンをスムーズに吸収できます。空気が入らないように密封されたタッパーで冷蔵保存しましょう。

卵焼き

卵には脂溶性のビタミンA、ビタミンD、ビタミンEが含まれています。油をしいて卵焼きを作ることで、ビタミンA、ビタミンD、ビタミンEが溶け出し、体内に吸収しやすくなります。

・ビタミンAは、目や皮膚の粘膜を健康に保つ役割

・ビタミンDは、免疫機能を調整する役割

・ビタミンEは、動脈硬化や血栓を予防する役割

卵焼きを数日で食べ切る場合は、密封されたタッパーで冷蔵保存しましょう。

冷凍保存する場合は、フリーザーバックやラップを使って、できるだけ空気に触れないようにすると、約2週間保存できます。小分けに切り、ラップに包んで保存袋に入れると、必要なときに必要な分だけ解凍できて便利です。

出典:大塚製薬

http://www.nichirankyo.or.jp/ansin/amsin01.htm

日本人と卵の歴史

賞味期限を過ぎても食べられるのか?と疑問に思って調べてしまうほど日々の食卓になじんでいる卵ですが、いったいいつから食べられるようになったのでしょうか。簡単な表にまとめましたので、ご覧ください。

| 弥生時代 | 地鶏が中国から日本へ伝来 |

| 平安時代 | 卵は神様へのお供え物、庶民は禁忌の食べ物として広まる |

| 室町時代~ 安土桃山時代 |

卵を食べてもおとがめなしになり、卵を口にできるように キリスト教とともに、カステラ・ビスケット・パンが伝来 |

| 江戸時代初期 | 水戸光圀らが養鶏の普及に努める |

| 1697年 | 『本朝食鑑』に「卵は万病に効く」と記載 病気治療に卵が珍重されるように |

| 中期 | 養鶏農家が増え、玉子屋が登場 |

| 1805年 | 料理書『素人包丁』に卵かけご飯に近い献立が掲載 |

| 大正時代末期 | マヨネーズが発売される。最初は整髪料のポマードと勘違いされる |

| 昭和時代 | 高度経済成長期に入り、30年代から40年代にかけ、卵の生産量と消費量が急増 |

| 1955年以降 | どこの家庭でも冷蔵庫に卵が常備されるように |

出典:JA全農ひろしま

https://cokecco.zennoh.or.jp/history/

出典:HEALATHO

https://healatho.com/egghistory/

まとめ

実は卵を生で食べる文化は日本を入れて数か所しかありません。

その一つである香港は、生食用の卵を日本から輸入して食べており、年々輸入数が増えています。日本の卵の安全性が海外からも認められている証拠です。

卵を生で食べる日本だからこそ、衛生管理が徹底されています。

・卵の賞味期限は生で食べられる期限。

・賞味期限が切れても適切な温度で保存すれば、加熱調理で食べられる可能性が高い。

この2点だけでも知ってもらえると、卵の扱い方が変わってきます。

今回の記事が今後の参考になればうれしいです。

この記事が気に入ったら

フォローしよう

最新情報をお届けします

Twitterでフォローしよう

Follow 気になったGP編集部