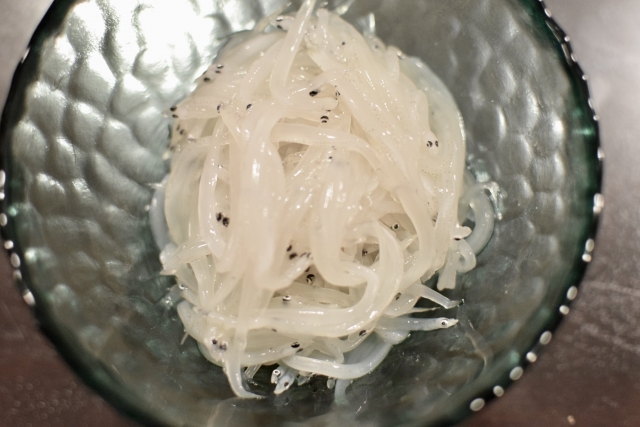

春の訪れを知らせてくれるのが「しらうお」という魚です。

しかし、似たような名前の魚で同じ時期に旬を迎える「しろうお」という魚が存在しています。

実は、このふたつの魚は似ているようで、全く別の魚なのです。

それぞれに特徴に触れながら、春の味覚である「しらうお」についての情報を紹介していきます。

きっと、しらうおを食べてみたくなると思います。

どこが違うの?「しらうお」と「しろうお」の違いは?

シラウオとシロウオは名前がとても似ているので、どっちがどっちかわからないという人も多いのではないでしょうか。

もしかしたら、別に見分けなくてもいいよと思っているかもしれません。

まず、漢字の違いから。シラウオは白魚でシロウオは素魚と書きます。

シラウオは漢字の通りに見た目が真っ白の珍しい魚で、こちらはシラウオ科に属しています。

全く別の種類の魚だということがわかります。この他の違いとして、シラウオは成魚で10cmほどなのに対して、シロウオは成魚でも4cm程度と少し小さめです。

多少の違いが見られますが、旬の時期は2月~4月にかけてと同じ時期で、味も甘さに加えて苦みが感じられるという点まで似ています。

春を感じさせる食材には、苦みがあるものが多いですね。

踊り食いをするのはシロウオ

踊り食いをイメージする人も多いと思いますが、シラウオは踊り食いには適していない魚です。

シラウオはあまり強い魚ではなく、水揚げされて呼吸ができなくなるとすぐに死んでしまいます。

そのため、生きた状態のシロウオを食べるのは難しいことなのです。

仮に生きたままのシラウオが手に入っても、体調が10cmほどにもなるシラウオを踊り食いするのは、ちょっと大変ではないでしょうか。

踊り食いで有名なのは、シロウオの方です。

シロウオは死んでしまうと、あっという間に鮮度が落ちてしまいます。

透明だった体は白く濁って、同じ魚だとは思えないほどです。

ちょっと生きたまま食べるのは気が引けそうですが、鮮度抜群な状態で食べられる踊り食いがおすすめの食べ方と言えるでしょう。

しかし、衛生上の問題があり、寄生虫に注意しなければなりません。踊り食いは覚悟のいる食べ方かもしれません。

シラウオの美味しい食べ方は?

シラウオは踊り食いではなく、鮮度が良い状態であればお寿司で楽しむことができます。

しかし、鮮度の良いシラウオは手に入れることが難しく、高級な寿司ネタとして扱われているようです。

もし、春にシラウオのお寿司に出会ったら、ちょっと奮発して頼んでみましょう。

なお、シラウオは加熱して食べても美味しいことで知られています。

火を通した方が味を強く感じられると言われているので、生よりも熱処理したシラウオが好きという人もいるほどです。

では、加熱した料理にはどうのようなものがあるかというと、「卵とじ」や「かき揚げ」などが有名です。

シラウオには独特の苦みがありますが、卵とじにすることでまろやかになり、苦手な人にも食べやすくなります。

また、かき揚げにすると触感が変わるので、一味違った楽しみ方になるのでおすすめです。

シラウオの産地はどこ?

2019年の統計では、シラウオの漁獲量は287tで青森県が日本一となっています。

2位の茨城県は161tとなっており、青森県だけで日本で水揚げされているシラウオの51%も占めているのです。

青森と言えばリンゴが日本一というイメージですので、意外だなと思った人も多いのではないでしょうか。

シラウオの栄養価

シラウオには、ドコサヘキサエン酸(DHA)が豊富に含まれています。

脂肪燃焼を助ける働きやがあるので、ダイエット中の人にも嬉しい食材です。

また、血管や血小板にも良い働きかけをすることがわかっています。

そのため、アレルギー疾患や高血圧だけでなく、動脈硬化や脳卒中の予防や改善に役立つ可能性があると言われているので、春に味覚を楽しみながら健康にも配慮ができるでしょう。